先日アグリガーデンスクール&アカデミーの開校記念祭に参加してきた。

この時に南極クラスという、南極にいった観測隊の話を伺う機会があった。

演者は観測隊の65次隊員で建築や設営を担当するプロとして参加された「たく」さん。

「氷山の一角」という言葉の通り、氷山は地上に出てるのは約1割で9割ほどは海中にあることは知識として知ってはいたが実際に見せられる映像で海中にそんな巨大なものがあるとは信じれれないほど大きな氷山、南極大陸とはいったものでオーストラリアのほぼ倍(日本の37倍)という南極大陸の大きさを知ることができた。氷の厚さは平均で2000mもあるよう。

昭和基地までは羽田からオーストラリアを経由して砕氷船「しらせ」で、コロナ中は日本から直接昭和基地まで移動もあったとか。

この移動もまた凄まじい。南極に至る過程で必ず通る暴風圏、これは南緯40~60度あたりにはほぼ陸地がないことから偏西風が減衰されず吹き荒ぶことになる。

こうした条件から南極大陸には船で行くにはどこからアプローチしてもこの暴風圏を抜けねばならず、しかも海流も南極を取り囲む南極周極流とも連動して難所を超える必要がある。

昭和基地は南極大陸ではなく、東オングル島にあるので船でのみアクセスできるが、アメリカやオーストラリアなどは飛行場があるため船ほど行き来は大変ではないようだ。

夏は白夜、冬は極夜と極地の気候はただそこにいるだけでストレスが非常にかかることから隊員のストレス緩和の目的もあり食時はかなり豪華で調理隊員が工夫をこらし、甘いものが好きな隊員の誕生日には「スイーツパラダイス」のイベント飯や、隊員たちの希望にあわせて工夫を凝らしていたよう。

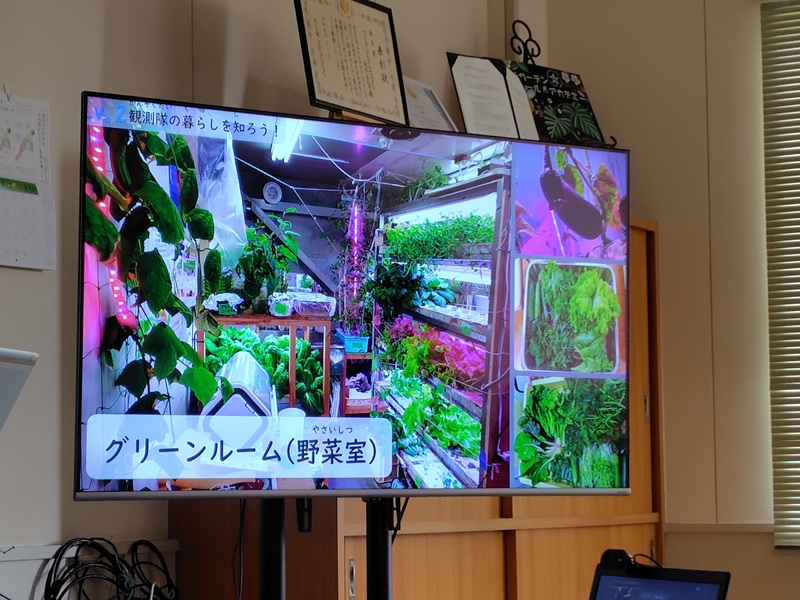

南極では寒すぎて野菜などの栽培ができない為、野菜はどうしているかというと、冷凍野菜などの他一部はグリーンルームで水耕栽培で栽培されている。

今回話を伺った「たく」さんは建設のプロ、しかし職人は一人だけ。

実際に施設の建築には日本では半年もあれば作れてしまうものが3年以上かかるとのこと。

これは資材がないこと、極地の気候もあるが、そもそも専門家が一人しかいないこともあり専門外の人でも自分にできることを見つけ、専門家の支持の元手伝う事で様々なことを成している。

このグリーンルームでの水耕栽培も栽培の専門家などおそらくいないであろう、それでもこれだけの栽培を成しているのは驚きだ。

調査隊の隊員は極地ということもあって気象関係の専門家が多いような印象を受けた。

観測活動も色々伺ったが農業分野と関係しているところでは氷の掘削(アイスコア調査)で100万年前の氷を目指している話は興味深かった。

氷の中にある空気など閉じ込められた「環境」を調査できるとか。

二酸化炭素の濃度一つとっても年代と合わせることでいろいろなことがわかるだろう。

もう一つ、温暖化が進んでいることは肌で日々感じているが、何と南極の氷は減少中で大陸全体で年間142ギガトン、瞬きする間にプール2杯分の氷が水となってしまっている。

地球全体の減少としてとらえると個々人でできることはないように思えるが、一人一人の活動が集まりの結果であることは間違いない。

自分の仕事としては緑地を適正に、今より安価で維持することが出来、それらを伝えることがダイレクトに温暖化に対する弊社の大きな仕事だと考えている。