箱崎商店街連合会の事務所でもある「ムメイジュク」。

ここで月始めの1日の朝8時から読書会というイベントがあっている。

なかなか参加できなかったが先月、10月に初めて参加し、非常によかったので今月も参加してきた。

部の内容は・・

箱崎の朝を楽しみたい

読書を楽しむことをやりたいというだけの大人の部活

具体的な部活動内容は

・みんなでコーヒーを朝飲む

・読書する

・読書したものを紹介する

・筥崎宮に参拝する

とあるが、特別決まりもなく部活といってもゆる~い集まりで参加が非常にしやすい。

参加して一番魅力的だと感じたのは知っている仲間からの書籍紹介、本を読んだ本人からその本の内容や魅力、著者についてまで教えてもらえるところだ。

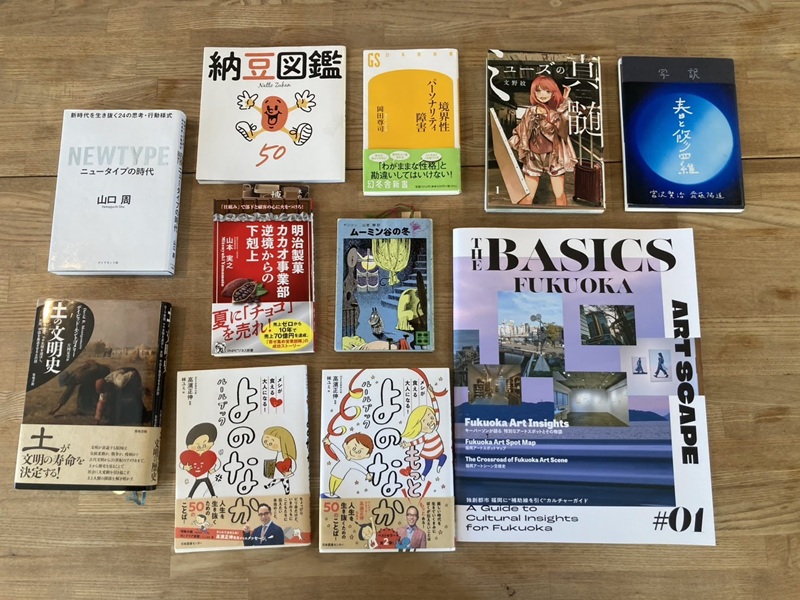

今回はこちらの本が集まった。

私が持ってきたのは土の文明史。

私は世界史が好きだったが、その世界史を土という切り口から解説していて古代文明がなぜそこに起きたのか、そしてなぜ栄え、滅んでいったのかを紹介している。

地質学・考古学をうまく組み合わせてわかりやすく紹介していて、日本の現代農業でも問題となっている塩類集積の弊害についてわかりやすかった。

この土壌と文明の問題について国家レベルでいち早く気が付いたのはアメリカだ。

土壌というのは農産物を栽培している農家だけでなく、すべての人に関係がある大切な人類の資産だ。

この本は農業をしている人はもちろん、世界史が好きだったなぁという人にも是非お勧めしたい。

土の文明史(amazon)

ピックルボールを教えている人が勧めた本は「THE BASICS FUKUOKA」「よのなかルールブック」「もっとよのなかルールブック」

ピックルボールとはアメリカで生まれたスポーツでアメリカでは何と競技人口がテニスを抜きそうな勢いなんだとか。

そんな彼のところには毎週海外からの旅行者がピックルボールをしたいと問い合わせがきており、毎週外国の方も交えてプレイしているとのことで、そんな旅行者の人たちに福岡の魅力を知ってほしいと選んだのが「THE BASICS FUKUOKA」こちらの本は英語と日本語で紹介文があるため旅行者にもぴったりで、ピックルボールの会場にもっていき参加者に自由に読んでもらうために購入したそうだ。

もう一つは「もっとよのなかルールブック1・2」こちらは絵本は「大人になる前に知っておいてほしい50の大切なことを、わかりやすい文章とイラストで解説。」とあるが子供から大人まで非常に参考になる本。以下一部抜粋

いいことを言うよりも、良い行動をとる。

「一生懸命」をバカにする人には、けしてふりまわされない

「ありがとう」を口ぐせに

「失敗」を「失敗」のままにしない。「経験」にする

子供にも読んでほしいし自分としてもいつも胸にとめておきたい言葉が端的にまとめられている。

次はスーパーで働いている方の推薦図書。

実はこのスーパー少し遠いところにあるのだが、プロ主婦の妻がどうしても行きたい!というので行ったことがある普通ではないスーパーなのだ。

機会があれば紹介したい。

本題に戻り、書籍はこちら2点「明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上」「」

一点目の明治製菓カカオ事業部の本はビジネスとしてはオーソドックスな前年比〇%アップを目指して事業活動を行う、その際に起こるハードルを如何にして乗り越えるか、成長するかといったものでチーム作りなどマネジメント業務をしている方には参考になりそうな本。

一方、ニュータイプの時代の本は正解を出す力にはもはや価値はなく、既に構築されているシステム(前年比〇%アップなどの目標)に囚われず、時代に自分にあわせてアップデートしていくことを勧める本ということで相反する内容のようだ。

実際にこのスーパーではクリスマスケーキの販売をやめたそう。この背景には実際に自分の従業員にクリスマスケーキを送るのであれば(売上を上げるのには量が必要なため)数が必要な何か月も前から準備冷凍しているケーキよりも町の美味しいケーキ屋さんのケーキをプレゼントしたほうが喜ぶ、ではそのクリスマスケーキは売るのをやめて、もっと違う例えばチキンなどに注力をして販売したほうがいいのでは?と考えたからだそうだ。

こんな経営をされている方だからこそ、この2冊の本を持ってきていただいたのかもしれない。

なお、kindle版・Audible版・単行本全て購入されたのだそうだ。

明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上(amazon)

そして主催者の方が持ってきた本。

「ミューズの神髄」「境界性パーソナリティ障害」「納豆図鑑」

ミューズの神髄は非常にシンパシーを感じたし勇気づけられたとのこと。

いわば努力は実る的な少年漫画や、少女漫画のようなもてたい自分になるための自分磨きをして・・といったフラグを立てながらも、救われない。というある意味現実的なストーリーで、「普通の人」に寄り添った内容だそう。

この主催者の方は境界性パーソナリティ障害(BPD)だと自任しており、この本を読んだ時にBPDを思い出したようでこちらも一緒に推薦されていた。

納豆図鑑はこの二冊とは全く内容が違うが、デザイナーである彼女がひかれた本で、納豆好きな著者が全国にある地場の納豆50種類を厳選し紹介している本。

ざっと見てみたが非常に面白い、図鑑という名称だがカタログのようなものではなく、デザインにこだわっていて視覚的にも非常に楽しめる。

納豆好きな人には是非お勧めしたい。

ミューズの神髄1(3巻完結)(amazon)

境界性パーソナリティ障害(amazon)

納豆図鑑(STORES)

手話をされている方で前回も参加されていた方のオススメの本は「写訳 春と修羅」

写訳という単語、初めて聞いたが、その名の通り写真を使って表現をされている本ということで、宮沢賢治の春と修羅を写真を使って翻訳している本。

写真家が撮影した写真、解説ではなく翻訳という点も非常に興味深い。

個人的には文字で綴ってある書籍を、文字で解説や紹介するのではなく、全く違った形である写真に「翻訳」するということにかなり衝撃を受けた。

様々な角度で物事を見ろとはよく言うが、次元が違うというか、本当に思考に限界はないと感じた本で内容よりもそのジャンルというか著書の考え方に感動した。

写訳 春と修羅(ナナロク社の店)

最後にたまたま通りがかったという飛び入り参加(いかにもはこざき朝読書部らしい)された方。

この方の推薦はムーミン谷の冬。

なぜこの本を選んだのかというと、先日新聞記事で「大人は物事に白黒をつけたがるが、実際の世界はそうではなくあいまいだ」(聞き覚えなので正確ではないかもしれないが)というのがあったのだそうだ。

この記事の表現はムーミン谷の冬にあったと紹介されてあったようでこの本を購入、現在読んでいるとのこと。

この方の仕事の内容については伏せるが、業務上どうしても細かく決めごとをした上で動かないといけない仕事だったようで、このフレーズが刺さったとのこと。