肥料や水がたくさんあると根が伸びなくなることはよく知られていることだが、先日窒素が多いと根が伸びなくなるメカニズムが解明されたとのニュースを目にした。

モデル植物はよく見られるシロイヌナズナ。

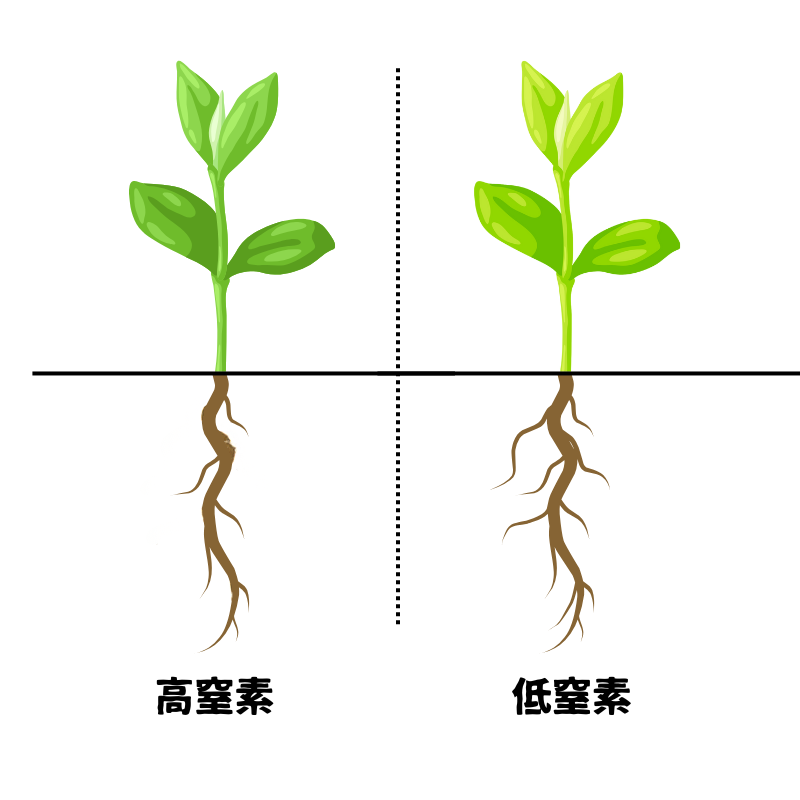

これまでも窒素が豊富にある環境では窒素が十分に存在すると植物が判断、不要なエネルギー消費を避けるため(近くに窒素が十分あるなら)に根の伸長を抑えることは知られていた。

今回はこの植物がどうやって窒素が多いと判断し、根の伸長を抑えるのかというメカニズムが判明。

地上部で作られたグルタミン酸が根に移動、根の伸長を抑制するLONE1ペプチドが師管から根の表層に移動、側根の密度を抑制制御するようだ。

ここで意外だったのは主根の長さは窒素濃度に関係ないようだった。

今まで主根もそんなに発達しないのでは?と考えていたが、レポートの挿絵を見るに高窒素の方が主根の長さが長く書かれていたりと無関係のようだった。

側根に話を戻すと、側根は値の先端部にある分裂組織から少し離れたところにある「オシレーションゾーン」と呼ばれる領域で植物ホルモンのオーキシンへの応答が一過的に高まり、それにとり側根創始細胞が形成されることで側根の形成が始まる。

今回発見されたLONE1は根の表層細胞でオーキシンの輸送を制御、側根創始細胞の形成を抑制することが判明。

かつ、LONE1遺伝子を決室下植物では高窒素環境下でも根の生長抑制が起きず、地上部を含む植物全体の生長が促進されたとあることから、LONE1が側根の抑制を制御しているのは間違いない。

この技術から、窒素肥料の過剰施用で問題になっている農地や農産物の課題解決に貢献できそうだとレポートは締められていた。