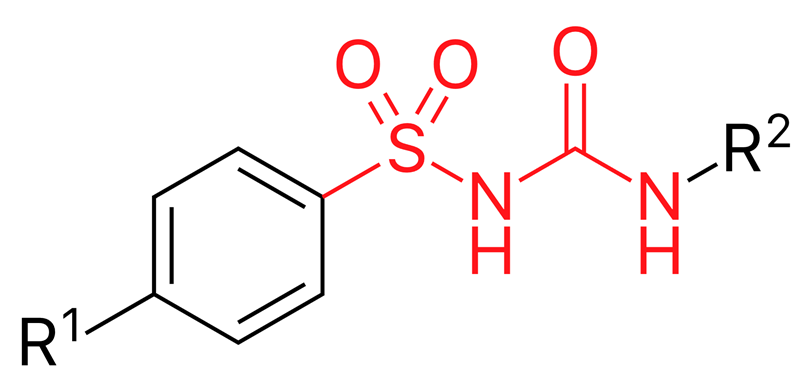

水稲栽培でよく使われているSU剤はスルホニルウレア系除草剤ともいわれている。

この除草剤はスルホン酸と尿素が結合した構造を持っている

デュポン社中央研究所のLevitt博士が1975年6月に除草活性のあるスルホニルウレア化合物を発見したのが最初のようだ。

1977年10月のベルギー特許で世に出て、1980年の英国作物保護会議において選択除草作用に関する報告などによって注目を浴びる。

作用点はバクテリアを使い、特定アミノ酸存在下で試験。バリン存在下における阻害はイソロイシンの存在によって回復、他18種のL-アミノ酸では回復しなかったことからイソロイシン・バリンを生成する反応に関わるALS合成酵素の阻害ではないかということを突き止める。

この反応はどの植物も持っているはずなので選択制があるのはおかしいなと思い調べてみると、代謝解毒の差だった。

これについては吸収・浸透・体内移行・作用点での感受性については、耐性植物と感受性植物の間で明確な差異が認められなかったことから代謝解毒作用が耐性植物では強いのでは?という仮定がもたれ、放射性同位体を使ったスルホニルウレア化合物を処理、24時間後の葉中の放射活性を調べたところ、耐性植物では標識化合物はわずか5%しか検出されず、24時間で95%は代謝されており、感受性植物では80~97%が未代謝のまま検出された。

解毒代謝については植物に応じて置換する場所が違うようだ(オオムギについてはスルホニルウレア構造自体を分解)。

なお、このスルホニルウレア系除草剤、バリンやイソロイシンといった動物が作ることができない「必須アミノ酸」の合成に必要な反応を阻害する剤なので当たり前だが動物には全く作用しない。除草剤は害があるんだろう?というイメージがある人が多いかもしれませんが、この剤は全く動物には作用しません。