先日いただいた三輪そうめん。

付属していた三輪そうめんの由来を読んでみると「大神(おおみわ)神社」の大神主が三輪の里が小麦づくりに適しているのを知り種をまかせ、そうめん作りをはじめさせ、そうめん発祥の地となった。とあった。

神社と地質の関係には興味深く、これまでも伊勢神宮や出雲大社にいってきたがどちらも非常に農業に向く地質をしていた。

大神神社付近の地質を見ると斑れい岩そして変成岩もご神体である三輪山に分布していた。

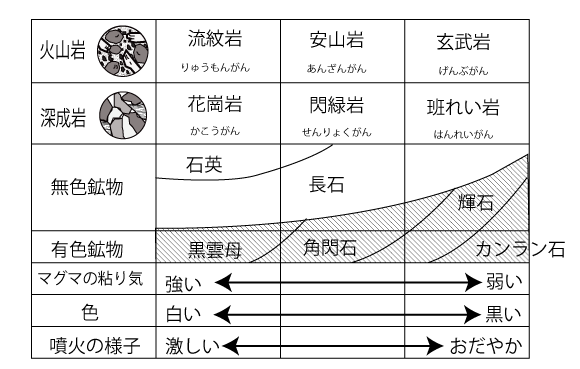

火成岩の分類表(出展:教材で使えるイラスト素材)

玄武岩や斑れい岩は有色鉱物を多く含んでいて風化していく過程では植物にとって有用なミネラルを放出できるものが多い。

三輪山付近に降った雨から徐々にそうしたミネラルが溶出し、山土と一緒に徐々に下流域に流れ出し堆積した場所では肥料などが手に入らない時代でも作物をある程度作ることができたのかもしれない。

まさに山の恵み、そして水源は食糧供給源だが、作物を作る土台となる土作りにも密接にかかわっていて地質を考えると大神神社のご神体が三輪山というのも頷ける。

お世話になった農業者の方が定期的に三輪山にお参りに行かれており以前から気になっていた地でもあるのでいつか訪れた際には地質や近くの土壌も確認したい。