植物の中には除草剤を吸収してもそれを認識し、液胞に放り込み無害化する耐性植物がいるということを知った。

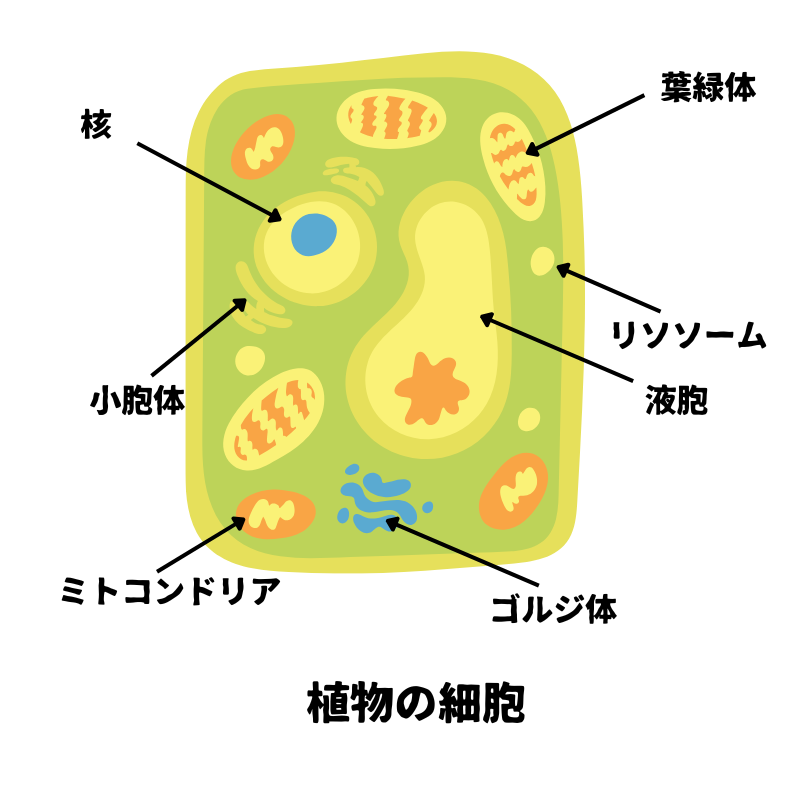

そこで高校生物で習った植物の細胞を振り返ってみる。

高校生物の参考書、チャート式新生物によると

核:遺伝子の本体であるDNAが含まれている。細胞の生きる働きの総司令部として重要なだけでなく、物質の代謝や遺伝子といった面でも重要なはたらきをしている。

小胞体(表面や付近にある小さな粒子のリボソーム含む):リボソームでは、DNAの遺伝情報をもとにアミノ酸からタンパク質を合成する。リボソームでつくられたタンパク質は小胞体によって輸送される。

ゴルジ体:小胞体から輸送されたタンパク質を貯蔵したり、他の細胞小器官や細胞外へ分泌したりする。

リソソーム:加水分解酵素をもち、細胞に取り込んだ物質の消化や細胞内で生じた不要な物質を分解する。

ミトコンドリア:呼吸にかかわる細胞小器官で、すべての真核細胞にみられる。

葉緑体:植物と藻類の細胞に見られ、光合成色素を含み、光エネルギーを取り込んで炭水化物を合成する光合成を行っている。

液胞:発達した植物細胞で見られ、物質の貯蔵や分解、解毒など各種のはたらきをもっている。

すっかり忘れていたが、高校の時にしっかり液胞については解毒作用も持っていると習っていた。

中学や高校の理科の参考書は図入り、そして単語も専門用語が少なく非常にわかりやすいのでいまだに重宝する。

植物生理を学びたいと思う方は中学高校の教科書や参考書が残っていれば見返してみるとかなり勉強になると思う。

何冊か持っているが、私が大体参考にしているのはチャート式新生物、今は更新されているかもしれないが、調べてみるとamazonで同じものがあったのでご紹介。

Pingback: 除草剤抵抗性のメカニズム – 株式会社ファームプロ